21世紀に伝えたい『港湾遺産』

[No.2] 北海道・小樽港北防波堤

100年後も残る港湾を創る

1世紀以上もの間、小樽の街を守り続ける防波堤。コンクリート方塊を斜めに積畳していく合理的な構造をはじめ、北防波堤は技術的に見るべき点が多い。計画・設計したのは「日本近代港湾建設の父」といわれる廣井勇博士である。いわゆるお雇い外国人ではなく日本人であるところに、わが国の近代化の進歩をみてとれる。

北防波堤を港湾施設として見るだけでは近視眼的だ。むしろ街づくりの出発点としてとらえるべきで、冬季間の荒浪を防ぐ防波堤があって初めて小樽という都市は成立した。廣井も港湾づくりというより都市づくりを意識したのではなかろうか。北防波堤をこうした視点でとらえることはあまりないし、それを連想させる記録もほとんどない。しかし、50年以上の先を見据えて防波堤コンクリートの供試体を製作した廣井だけに、将来の港湾や街のイメージがあったとしても不思議ではない。こうした視点に立つと、北防波堤はますますその輝きを増すのである。

小樽の築港は、古くは江戸時代末期から始まるが、近代港という意味では、明治30年(1897)に小樽北端に近い本泊岬から着工した北防波堤が出発点となる。明治13年(1880)の札幌〜手宮間の鉄道の開通などで、港湾整備の機運はにわかに高まっていた。

計画を推進したのは、札幌農学校の二期生で若くしてアメリカやドイツなどへ渡り、最新の港湾技術を学んで帰国した廣井勇である。帰国後、初代の小樽築港事務所長に就任し築港計画が開始された。

北防波堤で注目されるのは、そこに導入された数々の最新技術である。

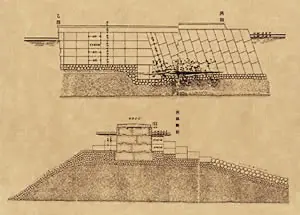

防波堤は、捨石を基礎にしてその上に幅7.2m、高さ6.9mで、重さ14〜23tのコンクリート方塊を積畳していく構造とした。その上には厚さ0.6〜0.9m、幅6.9mの場所打ちコンクリートを打設し、堤外側の捨石上には12tの方塊を敷き並べ、被覆ブロックとして捨石を防御するというものである。

技術的な特徴は、堤体のコンクリート方塊を水平に対して71度34分の傾斜をつけて積畳していることだ。そのねらいは工事中の方塊の脱落を防止することが第一にある。そしてもう一つ、隣のコンクリート方塊と傾斜をもって凭合(ひょうごう=斜めにもたせかけて接合する方法)させることで、波の衝撃から耐える意味もある。すなわち力学的な合理性を兼ね備えているのである。この工法は、当時、コロンボ港(スリランカ)の防波堤で採用されていた最先端の工法で、実際に現地を視察して採用が決まった。

採用の背景には、当時問題となっていた横浜港防波堤コンクリートの崩壊問題に対して、技術的な解決策を提示する意味もあった。わが国で初めての採用であり、世界に視野を広げて最先端の技術を収集していた廣井ならではの決断である。

コンクリート方塊の製作工場内での移動にはイギリス製の起重機、さらに防波堤工事でのコンクリート方塊の設置には、やはりイギリス製の最新の積畳機が導入された。

廣井勇の技術力と情報力はコンクリートに火山灰を混入したことでも証明される。これは当時、ドイツで有用性が提唱されていたものだった。海水中でのコンクリートの耐久性を向上させる効果がある。火山灰の使用もわが国で初めての試みだが、実際に工事に採用したのは着工から約5年を経過した明治35年(1902)からである。

最新の技術とはいえ、防波堤工事が始まった頃は、コンクリートの配合や強度については未解明な部分も多かった。そこで試みられたのは、供試体をつくり経年変化を実際に調べるという耐久性試験である。製作した供試体は実に6万個。50年以上先を見据えた壮大な試験である。「百年耐久性試験」と呼ばれ、100年をへた現在も試験が行われ、十分な強度があることが実証されている。供試体はまだ4000個ほど残っており、あと150年は続けることができる。

防波堤は数々の困難をともないながらも、毎年120mから150mのペースで伸びていき、明治41年(1908)に完成を迎える。将来を見据えた技術と設計の確かさは、世紀を超えて存在する北防波堤の姿がなによりも証明している。港湾、都市、国土づくりに貢献した廣井の功績は、もっと社会的にも知られるべきである。

防波堤断面図

(出典:「小樽築港工事報文」)

写真撮影/西山芳一