21世紀に伝えたい『港湾遺産』

[No.10] 高知・手結港(内港)

350年前にあった現代港湾技術の原点

高知県の手結(てい)港は、いまから約350年前、土佐藩の要職にあった野中兼山が江戸初期に築いた港である。当時、ほかには例をみない石積みの掘込港湾として建設された。江戸初期を代表する土木構造物の一つであり、役割は変わったが、現在もその機能を維持している。

視野を世界に広げて建設年代をみても、同じ時期の大規模港湾は決して多くはない。手結港は、江戸初期にすでにわが国に高度な築港技術があったことを証明する重要な遺産だ。潮入場の護岸など、部分的に何度か改修されてきたが、水域部はほぼ兼山が築港した当時の原形を保つ。

明治以降、わが国は海外の技術を導入して近代港湾を整備してきた。今日の日本の築港で採用されている方式に掘込港湾があり、北海道苫小牧港、茨城県鹿島港など、現在の日本を代表する大規模港湾は、この掘込式が採用されている。その源流は、350年前の江戸初期、政治家であり天才的技術者でもあった野中兼山による手結港にあった。

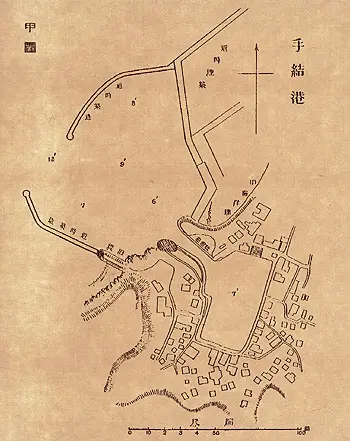

手結港平面図

(出典:「日本築港史」)

手結港の建設年代は文献によって少し異なるが、慶安3年(1650)に試掘を始め、幕府の免許を得て承応元年(1652)に着工、3年後の明暦元年(1655)に完成したとされる。欧州を代表するフランスのシェルブール港(1821年着工)やイギリスのプリマス港(1812)より早く、わが国に近代的な築港技術があったことになる。

江戸時代初めの構造物では、城郭が規模や技術面で代表的だが、手結港は同時期の土木構造物を代表する一つだ。古くからこの地には港があったが、土砂の堆積で港の機能はどんどん失われており、兼山の計画は、それを改修し立て直そうとする起死回生の試みとなる。兼山とともに、同じ土佐藩の小倉三省(政実)が技術的な指導をした。もともと時化(しけ)の際の避難港として計画されたが、完成後は商業港としても栄える。

港の規模もやはり文献によって異なるが、船入場の大きさは東西49m、南北112m、深さは干潮時で3m。これを岩盤掘削によって築いた。長さ72m、幅14mの開渠で海に通じる。開渠の出口左右には突堤を築き、さらに左側には防砂堤をつくって南側からの土砂の侵入を防いだ。

石積護岸は、材料を近くから船で運んで築いた。船入場の石垣には、幅1mの犬走りや階段をつけて通路にしてある。北側には、石を平らに敷き、波立ったときや修理のための船揚場を設けた。さらに南側の両端は泉があって地面がやわらかいので、木材を敷き詰める工法が採用され、その上に石垣を築き上げている。現代でいえば一種の地盤改良工法であり、江戸初期にすでにこうした工法が考案されていたわけである。

兼山が築港でもっとも神経をそそいだのは土砂の侵入対策だった。夜須川から排出される土砂や沿岸から岬を回って入ってくる漂砂から港を守るためだ。これを防ぐのが防砂堤だが、機能を維持していくためには完成したあとも定期的に浚渫をしなければならなかった。

このため土佐藩は浚渫の制度を設けたが、明治以降になるとその制度も崩壊し、ついには外港の計画へとつながっていく。外港は大正時代に入って完成し、港の主要な機能はそちらへ移転した。

日本近代港湾建設の父といわれる廣井勇博士は、この防砂堤に関する論文を残し機能を解明している。それによると、「防砂堤は広がりと割れ目があり、まるで砂利混じりの海岸が防砂堤の南に横たわっているようであった」という。港はときどき浚渫されてはいたが、何の問題もなく使われてきた。

ところが、なぜ防砂堤が遠くまで突出しているのかをよく考えずに、明治時代に高知県が長い部分を不要と判断して切り取ってしまったところ、問題が生じてしまった。短くなった防砂堤はもはや小石の浜の十分な広がりを保護できなくなって、港の中に砂利が入ってきてしまい、1年もしないうちに埋め尽くされてしまったというのである。その後、高知県が改良復旧し今日の姿をとどめているが、兼山の計画の確かさ、技術の高さを示す出来事である。

350年の間に石積護岸や船揚場など部分的にいくつかの改修がされ、石積みの方法もその年代によって変わった。だが、腰巻(水面下の根固め)は兼山が築造した当時の原形をそのままとどめ今日に伝える。なにより350年以上も生き続ける港湾技術は驚異的である。

写真撮影/西山芳一